自然分娩での出産でも保険は出る?医療保険適用事例も紹介!

この記事を見ているあなたは、自然分娩でも保険が適用になるケースがあるのか知りたいと思ってはいませんか。「自然分娩は病気ではないから全額自費」という話はよく耳にしますが、例外はないのでしょうか。

この記事の内容をまとめると

- 自然分娩で健康保険適用となるケースは原則存在しない

- 妊娠の合併症治療や帝王切開については健康保険が適用されることがある

- 出産に特化した保険や、自然分娩でも給付金が出る保険がある

- 民間の保険以外にも、自然分娩のときに受け取れる保障がある

この記事を見る事で自然分娩でも保険が適用されるケースがあることが分かり、安心して出産に臨めるでしょう。

妊娠中の方、これから出産をお考えのあなたにおすすめ!

妊娠中でも入れる医療保険について詳しく見る

この記事の執筆者

この記事の執筆者

執筆者関野みき

SEOを意識した健康・美容・フィットネス・エンタメ・スポーツなどの記事を数多く執筆した経験あり。保険会社の帳票作成システムの開発経験があり、出産経験があり現在も育児中。

この記事の監修者

この記事の監修者

監修者ファイナンシャルプランナー 三浦希枝

FP3級を保持。保険会社に勤めていた経験を持ち、現在は、フリーライターとして独立起業し、3人の子供を育児中。大手メディアでの執筆経験やセミナー開催で講師の実績もあり。

自然分娩とは

自然分娩は、麻酔や陣痛促進をおこなわずに自然な陣痛を待ち、お母さんがいきむことによって膣から赤ちゃんを出産する方法です。

一口に自然分娩と言っても、イメージトレーニングを大切にするソフロロジー式分娩や、お母さんの楽な姿勢で産むフリースタイル分娩、お湯の中で産む水中分娩など、やり方はさまざまです。

自然分娩での出産で健康保険適用になるケース

自然分娩での出産で健康保険適用になるケースは残念ながらありません。

健康保険(公的医療保険)は、病気やケガにかかる医療費負担の軽減を目的としたもので、妊娠・出産は生理的なもので病気ではないため、目立った問題なく出産を終えた自然分娩の場合、健康保険は適用されず全額自己負担となります。

妊娠・出産に関することでも、なんらかの症状が出て医療行為が必要となれば健康保険が適用されることがあります。

妊娠中に保険適用となるケース

- 妊娠高血圧症候群

- 妊娠悪阻(重度のつわり)

- 子宮頸管無力症

- 切迫流産

- 切迫早産

- 前期破水

- 前置胎盤

出産時に保険適用となるケース

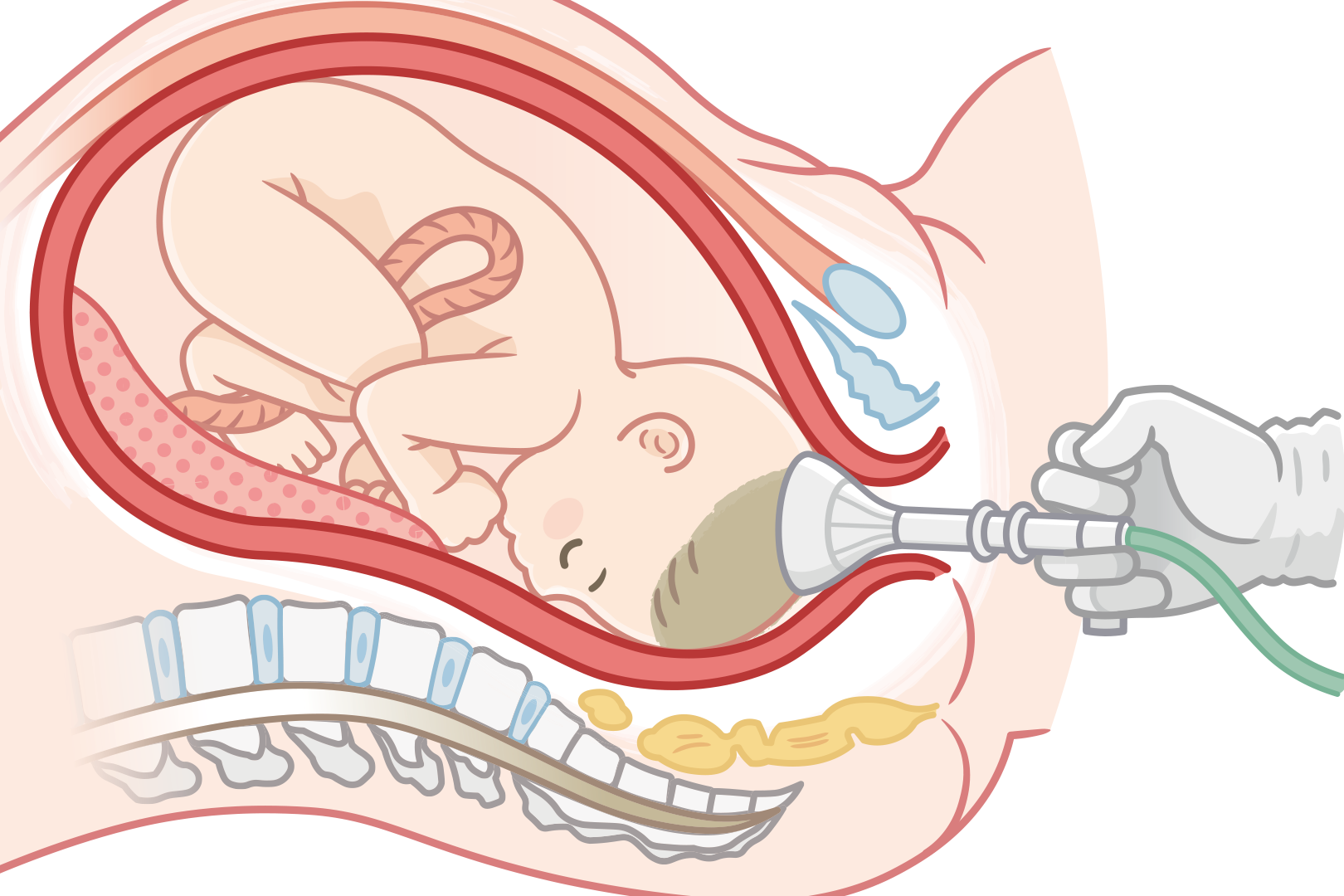

- 吸引分娩

- 鉗子分娩

- 帝王切開

保険適用となるのは、いずれも医師の診断により異常が認められた場合です。そのため、上記のケースに当てはまる場合でも健康保険が適用とならないことがあります。

たとえば、吸引分娩や鉗子分娩をおこなっても、医師が正常分娩の範囲内だと判断すれば健康保険は適用されません。

健康保険が適用された場合でも、入院時の食事代や差額ベッド代は全額自己負担である点に留意しましょう。

【吸引分娩は医療保険適用?】適用される場合の必要書類や手続き方法

吸引分娩時に医療保険適用になるのか気になりますよね。また、医療保険が適用となった場合の費用なども気になりますよね。この記事を見る事で吸引分娩時に保険が適用されることが分かり、安心して出産に臨めるでしょう。

自然分娩での出産で医療保険適用になるケース

出産において健康保険が適用されないケースは、基本的に民間の医療保険も適用されません。そのため、自然分娩は多くの保険商品で保障対象外となります。

しかし、自然分娩であっても給付金が支払われる民間の医療保険は、少ないものの存在します。近年では、出産年齢の高齢化にともなうさまざまなリスクに備えるため、妊娠・出産に特化した保険商品も出てきています。

出産が民間保険・健康保険適用になる場合とは?促進剤や吸引分娩は?

出産にかかる高額費用の自己負担額を安く済ませるため、どのような場合に出産が健康保険・民間保険の適用となるか知りたいと考えていませんか。この記事を見ることで出産時の自己負担額に予想がつき、予め備えることで安心して出産に臨む事ができるでしょう。

給付金が出る民間保険の注意点

自然分娩での入院が保障対象の商品でも、給付金を受け取れないケースがあります。注意すべきポイントは、以下の2つです。

1.条件付きでの契約

妊娠してから保険に加入した場合や、加入から責任開始日までの間に妊娠が発覚した場合は、今回の出産に関して保障対象外となる条件での契約となることがほとんどです。「妊娠中に加入できる保険」が、必ずしも「妊娠中に加入しても給付金が出る保険」ではない点に注意しましょう。

妊娠中に加入しても初年度から給付金が出る保険商品の一例としては、エクセルエイドの妊娠保険があります。エクセルエイドの妊娠保険は、残念ながら自然分娩での給付はありませんが、妊娠中に加入した場合でも初年度から異常分娩などに備えることができます。

2.保険の加入時期

妊娠中に加入できる保険であっても、保険の加入時期が出産間近の場合は保険金が出なかったり減額されたりするケースがあります。妊娠中に加入する場合は特に、約款や契約内容をしっかり確認するようにしてください。

自然分娩での出産時に出る可能性がある保障

妊娠・出産は、なんらかの症状が出て医療的な対処が必要とならない限り健康保険は適用されません。しかし、経済的な負担の軽減を目的としてさまざまな保障が用意されています。すべての自治体で実施されている、妊婦健診費の助成もそのひとつです。ここでは、自然分娩でも受け取れる可能性がある4つの保障を紹介します。

出産育児一時金

出産育児一時金は、出産したとき赤ちゃん1人につき42万円が支給される制度です。ここでいう「出産したとき」とは妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩のことであり、流産、死産、人工妊娠中絶も含みます。

| 対象者 | 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産する、健康保険の被保険者または被扶養者 |

|---|---|

| 支給金額 |

赤ちゃん1人につき42万円(双子であれば合計84万円) ※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、赤ちゃん1人につき40.8万円 |

| 申込先 |

|

出産にかかる費用は高額です。そのため、出産育児一時金が支払われるまでの立て替えによる負担軽減を目的として、3つの制度が設けられています。

直接支払制度

加入している健康保険から医療機関へ、出産育児一時金が直接支払われる制度です。最近では、ほとんどの医療機関が直接支払制度に対応しています。

直接支払制度を利用すれば、窓口で支払う金額が出産育児一時金と出産費用の差額で済むため、まとまった額を用意する必要がなくなります。また、出産費用が出産育児一時金を下回ったときは、差額を受け取ることができます。

受取代理制度

直接支払制度に対応するのが難しい小規模の医療機関等を対象とした制度です。出産する本人が保険者に請求した出産育児一時金の受け取りを、医療機関等に委任します。

窓口での支払いが差額で済む点、出産費用が出産一時金を下回ったら差額を受け取ることができる点は直接支払制度と同様です。受取代理制度を利用するときは、出産予定日の2ヶ月以内に申請する必要があります。

出産費貸付制度

直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合、出産育児一時金を受け取るまで高額の費用を立て替える必要があります。その負担を軽減するため、出産費用を保険者が無利子で貸し付ける制度が出産費貸付制度です。

出産予定日まで1ヶ月以内(または医療機関に一時的な支払いの必要があるとき)であれば申請できます。貸付金額は1万円単位で、限度額は出産育児一時金の8割相当額です。なお、返済は出産後に支給される出産一時金から自動的におこなわれます。

出産手当金

出産手当金は、働いている女性が産前休業・産後休業の間に給与の支払いを受けなかったとき、生活保障を目的として支払われるお金です。

| 対象者 |

以下すべての条件に当てはまる者

|

|---|---|

| 支給金額 | 日あたり:標準報酬月額÷30日×2/3 |

| 申込先 | 勤務先(自身で手続きする場合は保険者) |

標準報酬月額とは、直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均額です。健康保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合は、以下のいずれか低いほうを標準報酬月額として計算します。

- 支給開始月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

- 健康保険加入者の標準報酬月額の平均額

出産手当金の支払い対象期間は、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の翌日以後56日目までの間で仕事を休んだ期間です。なお、出産が出産予定日より後だった場合は、出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)からとなります。

医療費控除

その年の1月1日から12月31日までの間の医療費の世帯合計(出産一時金などの助成金を差し引いた額)が10万円を超える場合、確定申告をおこなえば所得控除を受けられます。

高額療養費制度を利用した場合は、利用後の世帯合計額が10万円を超えれば医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となるもの

- 定期健診や検査の費用

- 通院・入院のために利用した公共交通機関の交通費

- 入院する際のタクシー代(公共交通機関の利用が困難であるとき)

- 入院中の食事代(入院費の一部として支払うもの)

- 出産時の入院費用

医療費控除の対象とならないもの

- 里帰り出産のための交通費

- 入院時のパジャマや洗面具などの費用

- 入院中に取った出前の費用

- 差額ベッド代

その他

医療費控除で気をつけるべき点としては、生命保険契約で給付金を受け取っていた場合です。支払った医療費から受け取った各種給付金を引いた金額を医療費控除の計算に入れましょう。

受け取った給付金があるにも関わらず、その給付の目的となった医療費を全額医療費として計上はできないので覚えておきましょう。

これまで紹介した公的保障とは異なりますが、各都道府県民共済に加入していると出産祝い金や産後サポート金を受け取れることがあります。

各都道府県により内容が異なるため、都道府県民共済に加入している人は自然分娩でも受け取れるお金があるか、一度確認してみると良いでしょう。

まとめ:自然分娩での出産でも保険適用され出費が抑えられる

「自然分娩に保険が適用されることはないの?」、「自然分娩で多額のお金が必要になることはないの?」このような疑問を解消しないままにしておくと、安心して出産に臨むことはできません。

- 自然分娩に健康保険は適用されない

- 自然分娩での入院に給付金が出る民間の医療保険も存在する

- 自然分娩でも生活保障を目的とした手当金などを受け取れる

この記事を見たあなたは自然分娩でも保険が適用されるケースがあることが分かり、安心して出産に臨めるでしょう。

こちらの記事もおすすめ!

こちらの記事もおすすめ!

自然分娩以外の分娩法としては、医療処置が必要な経膣分娩(無痛分娩、計画分娩、吸引分娩など)や帝王切開があります。