【吸引分娩は医療保険適用?】適用される場合の必要書類や手続き方法

この記事を見ているあなたは、吸引分娩時に医療保険適用になるのか気になっているのではありませんか。また、医療保険が適用となった場合の費用なども気になりますよね。

この記事の内容をまとめると

- 吸引分娩は異常分娩と判断された場合、健康保険が適用となる(自己負担額:3割)

- 加入している医療保険の保障対象に異常分娩が含まれていれば、給付金が支払われる

- 医療保険の給付金請求には診断書、入院の際の領収書コピーなどが必要(保険会社に要確認)

- 医療保険が給付される場合、3年以内に申請する必要がある

この記事を見る事で吸引分娩時に保険が適用されることが分かり、安心して出産に臨めるでしょう。

妊娠中の方、これから出産をお考えのあなたにおすすめ!

妊娠中でも入れる医療保険について詳しく見る

この記事の執筆者

この記事の執筆者

執筆者関野みき

SEOを意識した健康・美容・フィットネス・エンタメ・スポーツなどの記事を数多く執筆した経験あり。保険会社の帳票作成システムの開発経験があり、出産経験があり現在も育児中。

この記事の監修者

この記事の監修者

監修者ファイナンシャルプランナー 三浦希枝

FP3級を保持。保険会社に勤めていた経験を持ち、現在は、フリーライターとして独立起業し、3人の子供を育児中。大手メディアでの執筆経験やセミナー開催で講師の実績もあり。

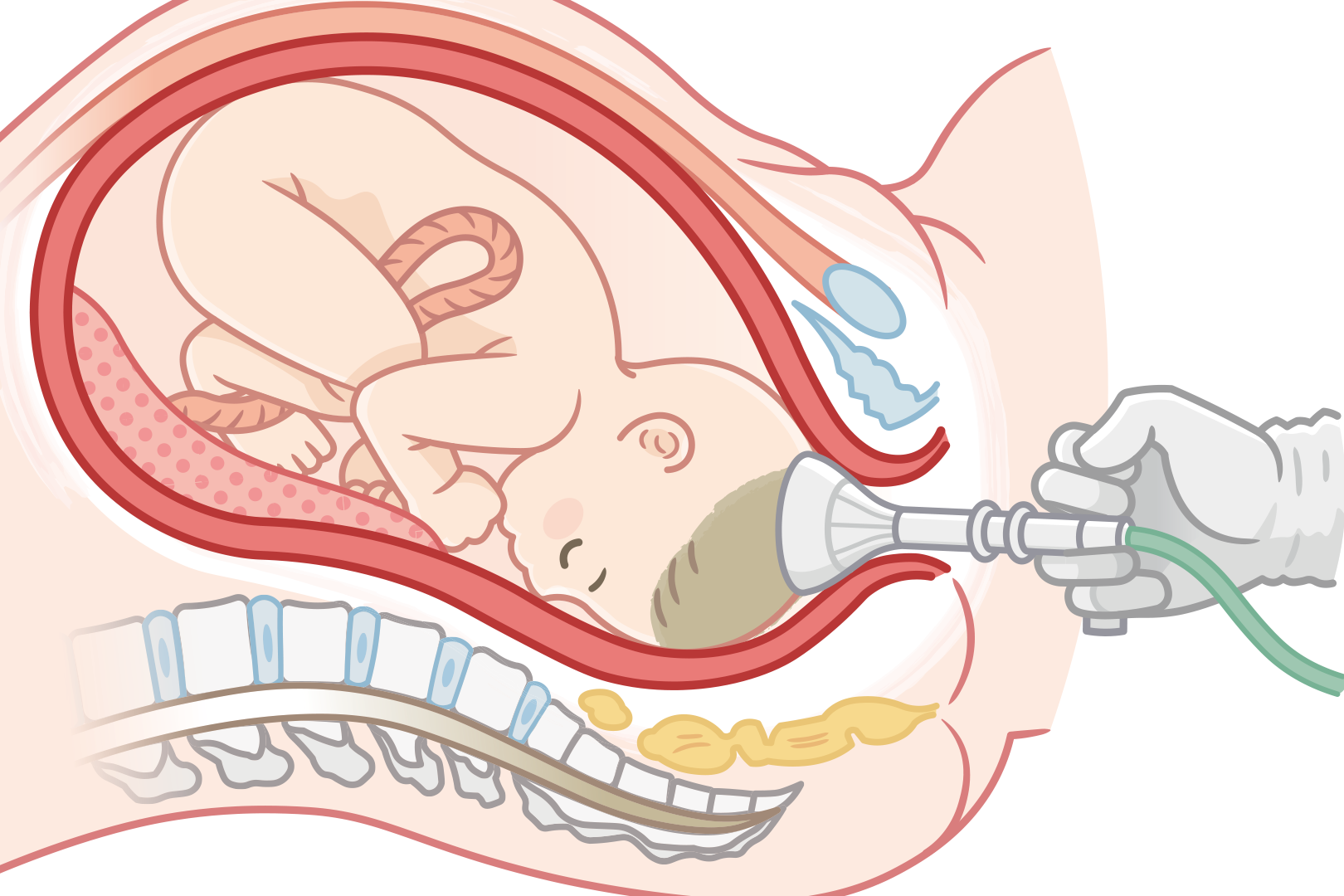

吸引分娩とは

吸引分娩とは、赤ちゃんの頭に丸い吸引カップを当てて引き出す分娩方法です。

使用されるカップは主に金属製(ハードカップ)またはシリコン製(ソフトカップ)で、カップ内に陰圧をかけて赤ちゃんの頭に吸着させます。頭を強い力で引っ張ると「赤ちゃんの脳へ悪い影響が出るのでは」と不安に感じるかもしれませんが、脳に影響が出ることは滅多にありません。

- 頭皮が傷つく

- 血腫ができる

- こぶができる

- 頭が変形する(細長くなる)

これらの合併症は大抵の場合、生後しばらくすると徐々に目立たなくなります。もし、赤ちゃんの頭のかたちがなかなか戻らず気になる場合は、一度医師に相談してみると良いでしょう。「頭のかたち外来」を設置している病院や、頭のかたち専門のクリニックを受診するとより安心できます。

吸引分娩は民間の医療保険適用になるの?

吸引分娩は、医師が異常分娩と判断すれば民間の医療保険についても多くの場合、給付金の支払い対象となります。ただし、保険商品や契約内容によって保障範囲や給付内容は異なるので、健康保険が適用されたにもかかわらず医療保険がおりなかったというケースもあります。

たとえば、妊娠中に医療保険へ加入した場合、今回の妊娠に関しては保障対象外となる場合が多くあります。(妊娠保険などの一部商品を除く)また、過去に帝王切開を経験しているなどの理由により異常分娩を保障の対象から外す条件で契約している場合もあります。(特定疾病・特定部位不担保)

出産を控えている人や、吸引分娩をおこなってこれから医療保険の請求手続きをする人は、加入している保険の約款や契約内容をもう一度しっかりと確認しておきましょう。

適用になった場合の給付金は?

吸引分娩をして民間の医療保険が適用になった場合、受け取れる金額は保険契約により異なりますが、一般的に支払われる給付金には以下のようなものがあります。

- 入院日数に応じた入院給付金

- 吸引分娩術の手術給付金

入院給付金については、ほとんどの保険商品が吸引分娩を給付対象としています。ただ、手術給付金については吸引分娩を対象外としている保険商品もあるため注意が必要です。

適用になった場合の必要書類は?

保険請求には保険会社指定の診断書や、入院の際の領収書コピーなどが必要になります。手続き方法や必要書類は保険会社により異なりますので、給付金が請求できるかもしれないと思ったら、まずは医療保険の窓口担当やコールセンターに問い合わせてみましょう。

なお、給付金の支払い請求には期限があります。保険法第95条に定められている保険金請求の消滅時効は3年ですので、多くの保険商品では「3年間請求がなければ保険請求の権利が消滅する」と約款に記載されています。

しかし、万が一3年を過ぎた場合でも必要書類があれば請求できる可能性もありますので、諦めずに問い合わせてみると良いでしょう。

吸引分娩は健康保険適用になるの?

吸引分娩は、医師が母子の命をまもるために医療行為が必要(=異常分娩)だと判断した場合におこなわれるため、基本的には健康保険が適用されます。その場合の自己負担額は3割です。

ただし、吸引分娩をおこなっても医師が正常分娩の範囲内と判断することがあります。その場合は、健康保険は適用されず全額が自己負担になると覚えておきましょう。

適用になる場合の費用は?

これから出産を控えている人は特に、吸引分娩をすることになったら費用がいくらかかるのか気になることと思います。具体的な金額をお伝えすると、吸引分娩術の診療報酬点数は2,550点(1点=10円)ですから、健康保険が適用された場合(3割)の金額は7,650円です。※1

その他にも、吸引分娩にともなう会陰切開・縫合術の費用、入院費、薬剤費などが必要になりますが、これらもすべて健康保険が適用されます。健康保険が適用されるとはいえ、入院日数が延びたり投薬や処置が必要になったりして、正常分娩よりは高額になると考えておいた方が良いでしょう。

ただ、健康保険が適用された場合は「高額療養費制度」も利用できるので、過度に心配する必要はありません。※2

高額療養費制度は、1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合に、超えた分の払い戻しを受けられる制度です。自己負担限度額は所得により異なり、平均的な所得の人であれば約8万円が目安です。(所得が高いと限度額が跳ね上がり、25万円以上になることもあります)なお、食事代や差額ベッド代は健康保険・高額療養費制度の適用対象外である点に注意しましょう。

※1.令和4年時点の金額です。診療報酬(医療の価格)は通常2年に1度改定されるため、金額が変わる可能性があります。

※2.申請から払い戻しまでに数ヶ月かかることがあります。事前に「限度額適用認定証」を申請していた場合は、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

どんな時に吸引分娩になるの?

吸引分娩は、分娩中のトラブルにより急いで分娩を終わらせる必要がある場合や、経膣分娩が難しいときにおこなわれます。トラブルの具体的な内容としては、以下のようなものがあります。

- 赤ちゃんがもう少しで出てくる状態のまま、長時間お産の進行が止まっている場合

- 難産により、お母さんが自力で分娩できないほど疲労している場合

- お母さんの血圧が高くなりすぎて、いきむと危険な場合

- 赤ちゃんの心拍数が急激に低下した場合

なお、吸引分娩は以下の条件にすべて当てはまる場合にのみおこなわれます。

- 破水している

- 赤ちゃんが頭位(頭が下の姿勢)である

- 赤ちゃんが成熟している

- 子宮口が全開大になっており、赤ちゃんの頭が十分に下がっている

- 赤ちゃんの頭がお母さんの骨盤を通過できる大きさである

まとめ:吸引分娩は医療保険適用となる?

吸引分娩が医療保険適用となるのは、医師が異常分娩と判断したときです。吸引分娩をおこなった場合は異常分娩と診断されたかどうかをしっかりと確認しておきましょう。

これから出産・育児に臨もうというときに、お金の心配をしなければならないのは精神的にもつらいものです。もし吸引分娩にかかる金額や医療保険の給付金が受け取れることを知らないままだったら、高額の出費に対する不安を抱えながら出産・育児をすることになります。そうならないためにも、今回解説した以下の3つのポイントはしっかり覚えておきましょう。

- 吸引分娩は、医師が異常分娩と判断すれば健康保険の適用対象となる(3割負担)

- 吸引分娩は医療保険が適用される可能性あり(契約内容・請求期限は必ずチェック)

- 医療保険の給付金請求には診断書や領収書コピーが必要(手続き手順・必要書類は保険会社により異なる)

この記事を見たあなたは吸引分娩時に保険が適用されることが分かり、安心して出産に臨めるはずです。

ただ、吸引分娩をおこなうとお母さんは産道や会陰切開の傷が大きくなることがあります。また、赤ちゃんにも以下のような合併症がおこることがあります。